|

|||||||

| 学芸と実践との狭間 最近の讃美歌集の編集方針の変化で目に付くのは、宗教改革期の讃美歌のリズムの扱いです。4/4拍子で書かれたコラールは割り切れないリズムに変わり、ジュネーヴ詩篇歌では小節線が消えました。またオルガン伴奏も和声や転調の法則性がなくなったため、指使いが難しい以外にこれまでとまるで違う印象を受けると思います。これは古い讃美歌の楽譜をそのまま載せることにより生じたことです。16世紀の讃美歌は自由なリズムのメロディーで構成されていましたが、最近は17世紀以降に行われた歌詞を均一に歌う和声的な扱いをやめて、宗教改革のダイナミズムを再現するために作曲された当時のリズムで掲載しています。 音楽と学芸の問題は中世以来のモチーフであり、中世においては哲学の対象としての音楽と演奏に供される音楽とは区別されるものでした。そのうち実践を伴った音楽理論が14世紀のアルス・ノヴァのような記譜法の提案や、15世紀のミーントーン調律の提案に繋がっていくものです。頭でっかちなところでは、例えば詩篇に「十弦の竪琴で」という記述があれば、聖歌はこの音域を越えてはならないという理論が出ます。これに類さないアンブロシウス聖歌やセクエンツィアなどは排他的に扱われる傾向があります。宗教改革時代の音楽環境は、中世と同様に理論(theorica)の部分と実践(Practica)の部分とが交錯している情況にあり、残された楽譜から推察できるもので直接的に礼拝で用いられた歌唱法に行き着くことはなかなか難しいというのが正直なところです。実際には色々な歌唱スタイルをもとに推定モデルを用いて実践的な問題に落とし込むということになります。いわば折衷的な意見を採り入れるゆとりが必要なのですが、全く自由奔放というものでもなく幾つかの基本はあります。 |

|||||||

| 古典音律について 歌のメロディーは音階とリズムによって刻まれていますが、音階には色々な幅が存在します。ドレミの音階も時代によって少しずつ異なるといっても良いでしょう。この音階の調律のことを「音律」(temperament)といいます。例えばド〜レの音階の幅には、ドソレと純正5度の展開で取った場合(ピタゴラス音律)と、純正3度を正確に取った場合(ミーントーン:中全音律)とでは音程にズレがでます。5度から得られる音階は明るく澄んでいて、3度から得られる音階は柔らかく暖かい感じがします。この場合、二者のハーモニーの特徴に従って音階の幅を多少動かすことによって響きの美しいメロディーが得られます。これらを総じて古典音律といいます。 当時の音階理論は圧倒的にピタゴラス音律を基準に書かれていて、中世音楽全般についてもそう言われるのですが、15c辺りから実践的な演奏理論を書いたものには3度を純正にとるミーントーンの提案が出てきます。最初は多声部の音楽を書く際に偶発的にできる3度の響きをどうとるか?という問題から派生したようですが、作曲に積極的に3度の響きを取り入れてからは、実際の調律の問題として扱われるようになります。では実際に音程の取り方がどの程度違うかというのは以下の図のようになります。ピタゴラス音律とミーントーンでは最大で1/3音程度のズレが生じてきます。

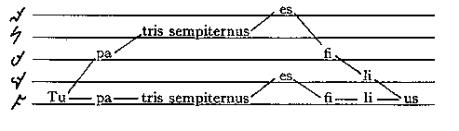

ドローンの響き 単旋律のメロディからハーモニーが生まれてくるのは不思議な気がしますが、人間の声には様々な倍音が含まれています。残響の多い聖堂などでは声の響きが残るので、これをコントロールすることで響きに色彩感が出てきます。倍音の他にも胸声により4度下の音が出るので、頭声と入れ替えることでドローンのように響くことになります。これは既に9世紀頃のオルガヌムの理論にも述べられている基本的な音響効果です。このドローンの響きは中世音楽で最も印象深いもので、メロディがあたかもひとつのまとまった響きのなかで行き来するような感じがします。逆に胸声を常に響かせると完全にメロディを塗りつぶしてしまうので野暮な感じがします(ドイツ的という感じもあるのですが)。こうした旋法的なハーモニーに基づく単旋律のメロディは16世紀前半まで続いたものでした。

♪胸声の練習 4度下の胸声を響かせる練習です。5度上行と5度下降では性質が異なります。 5度上行では完全オクターブですが、5度下降は2度音程を含みます。 録音ではファ(ド)→ドからド→ファに転回する際、発声の意識とは逆転して ファの音でドローンを響かせています。転回和音という考え方はできないのです。 ルターの「深き悩みより」の出だしの5度下降は旋法の破局を意味しますが 16世紀末には機能和声的な書法で5度下降が終止形に出てきます。 これはメロディに伴奏の付くことが前提となった時代であることを意味してます。 中世歌謡にはこの終止形が無いため収まりが悪い感じがしますが 旋法的なハーモニーを考慮すると自然に響くことが理解できます。 ♪ジュネーヴ詩篇歌42篇 この歌唱では完全なピタゴラス音階ではなく下降音形にミーントーンを 織り混ぜています。ルネサンス歌謡の折衷的な落としどころです。 音律の話しをすると、とかく音程のコントロールで冷や汗をかくのですが あっさりと歌って適時修正するほうが合っているように思います。 単純には歌毎に選ぶ音律のパレットが異なっているからです。 決定的な事柄よりも歌と対話する姿勢のほうが有用な感じがします。 録音では1行目に勢いあまって外し、2行目以降は目的を達しています。 中世音律と近代和声 しかしながら中世のように一律な響きのなかでメロディを響かせる特徴は、劇的に転調する音楽には不利なので、現在の楽器では時代的な淘汰を経て1オクターブを等しく12音に分割した平均律が用いられます。それによって様々な響きのする楽器が同じ特徴を得ることになりますが、逆に歌声のもつ伸び伸びした雰囲気は失われていくことになります。多くの人が宗教改革時代の聖歌のメロディに困惑を受けるのは、メロディ自身が紡ぐ響きの連鎖を機能和声で理解しようとするからで、機能和声の理論だと長調になったり短調になったりと、でたらめな配列で響いている感じがします。せっかくオルガンで伴奏を付けても、歌ってるほうはかえってメロディの予測が付きにくいという現象も起きてきます。 さらに最近の楽譜でのオルガン伴奏は16世紀後半から17世紀のアレンジを載せていることが多く、16世紀前半に書かれた讃美歌(ようするに宗教改革者の生きていた時代)とは少しずれがあります。当時は各々の声部のメロディがどういう旋法で歌われるかを問題にしていて、和声に関する意味付けはまだ発達段階だったと考えるべきで、メロディも機能和声に馴染まない性質があります。つまりメロディ自身が厚い響きをもっているところに更に和声で補強すると完全に響きが曇るのです。器楽伴奏のアレンジをどうするべきかは今後の課題なのですが、私自身はオルガヌムのような初歩的なドローンの補強程度で済ますほうが合ってるように思います。あるいはデュファイの時代のフォーブルドンのような低音+平行オルガヌムのようなものも良いかもしれません。 一般に機能和声もしくは調整が発達した時期は、楽器の調律をミーントーンに合わせることが行われていました。ヘンデルやモーツァルトなどはミーントーンの鍵盤楽器で作曲していたようです。ミーントーンで演奏すると各声部の解け合いが良く、逆に単旋律では少し曇った感じがします。面白いことにリュートを爪弾くルターの肖像画が盛んに描かれるようになるのは17世紀以降のことで、ちょうどオルガン演奏が礼拝に欠かせないものとなった時期と重なっています。このミーントーン化(イタリア化)する音律の例外と言っては何ですが、バッハの活躍した北ドイツではピタゴラス音律のような純正5度を中心とした調律が提唱され、フーガを用いたオルガン曲にはそのほうが好ましいものもあります(ヴェルクマイスター第1やキルンベルガー第1など)。100年の時を隔ててミーントーンより長3度を広くとるべきだとあえて否定した真意は判りませんが、案外北ドイツの会衆のうちにそうした習慣が残っていたとも考えられます。逆にバッハのコラール前奏曲はミーントーンに近いほうが音の解け合いが良い感じがしますが、バッハのコラール編曲が極めて和声的で旋律がこわばっていることを考えると、一概にミーントーンを歌唱の音律に当てはめることはできません。

これらの音律の問題はバロック・ピッチ(A=415Hz、現在より半音低い)のような問題よりもさらに本質的で重要なものです。そもそもバロック・ピッチで問題となるのは、弦楽器のようにガット弦と弓のテンションとが重要になる場合です。実際には管楽器に多かった教会ピッチ(A=462Hz、現在より半音高い)と合わせるため、管楽器を譜面上で2度下げたり、G管、D管の組合せだったものをF管、C管に改良するようなことを行っています。これらはオーケストラの発展史には関わりがありますが、聖歌史のなかではオラトリオなどの限られた分野でのことです。単純な情報を元にして過度的(transitional)な時代様式を限定的に捉えることは意外な落とし穴があるということになります。 こうして音律の問題が広く扱われるようになったのは中世音楽の研究成果が顕われてきてからで、これにさらに民族音楽の伝承が加わってくることになります。讃美歌はフォークロアとの関わりが強い分野なので、このことも注視していかなければなりません。 身分制社会と礼拝 宗教改革時代は様々な身分の人々が礼拝という場で入れ違う時代でもありました。これらの人々は普段は住む場所も話す言葉も違うというのが当たり前でした。音楽でいえば宮廷で好まれた純正3度の響きをもつ柔らかい音律と、中世から民衆の間で使われていた5度の響きをもつ硬い音律とがコラールの歌唱でせめぎ合っていました。初期のコラール集から推察されることは、礼拝で聖歌隊が先唱の役目を担うときには、フランドル風の華麗なポリフォニーで編まれたものと併行して、より旋律線の判りやすいホモフォニーにアレンジされるもの(Cantioale様式)が増え、これがコラール編曲のスタンダードになります。バッハの時代にあってもこうしたコラールのアレンジが行われたことは記憶に留めておくべきだと思います。 例えばルターの「神は我がやぐら」は、ラッパの音を真似たものなのか、フロットラという踊りに基づいているのか、という議論は絶えないと思います。伝統的には中世騎士道に通じる勝ちどきのラッパをイメージしますが、ダビデが救いを祝って踊ったと考えるほうがルネサンスの嗜好に適合します。このように同じ時代区分で同じ歌い方に限定するというよりは、むしろ当時の宗教歌謡が中世的な演技として機能していた多様性に気付かされる感じがします。各歌に込められた演劇的機能を礼拝の機能のなかで発現させるように掘り下げることが、宗教改革時代の会衆讃美を理解するうえでは大切なことだと思います。 17世紀にオルガン伴奏に合わせた和声的なコラール歌唱が定着し、様々な音律が行き違う違和感を緩和するような方策がとられます。ジュネーヴ詩篇歌にしてもイギリスで同じようなことが行われました。逆にドイツではイタリア音楽に影響を受けた歌謡的な宗教歌も作られ、会衆歌(コラール)と対比した教会歌(キルヒェン・リート)として知られます。このときには教会学校(ギムナジウム)に代わり「エルベの白鳥団」なる文芸サークルが編集にあたるなどしています。これは中世騎士団の再来のような様相があり、一種の守護者としての貴族精神が伺えます。初期バロックの作曲家プレトリウスの肖像からも職人や人文学者としての風貌よりは、騎士の身分に属しているかのような感覚を憶えます。いつの時代においても讃美歌は、どういう身分の立場で讃美をするかが比較的重要で、音楽の造りのなかにも名残を留めていると考えて差し支えないと思います。 |

|||||||

| 現在進行中の課題 1.中世歌謡における音律をドローンの響きによって理解してもらう 練習を通じてオルガンとの音律の違いを美感として理解してもらえた 頭声に切替える(ソット・ヴォーチェ)の扱いは随意訓練中 宗教改革期の讃美歌が特殊な歌唱法であるという違和感が残る 2.器楽伴奏について旋法的な進行に適したアレンジの方法を模索する オルガン奏者と意見交換をして機能和声の問題に気が付いた 初期バロックの楽器をもとに過度的なアレンジの変換を辿ろうと模索中 こどもに古楽器演奏の教室なども開けるか模索中 |

|||||||